石油历史人文:光辉岁月之出行

|

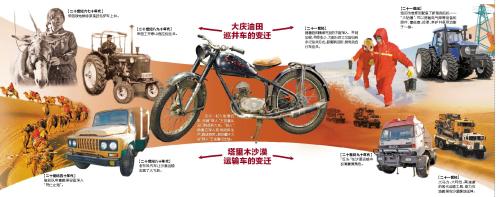

20世纪50年代,此起彼伏的驼铃声打破了塔克拉玛干沙漠的宁静。石油人仅靠300峰骆驼,创下人类首次穿越“死亡之海”的壮举,带来了西部油气开发的希望。

自行车+拖拉机 随着社会进步和石油工业的发展,人们生产生活水平发生了翻天覆地的变化。飞鸽、永久、凤凰、红旗四大品牌自行车逐渐走进千家万户,也为采油工节省了脚力。“20世纪90年代,骑自行车就像开奔驰!”吴长顺回忆。 直到1990年,吴长顺才有了第一辆自行车。可由于井排路不平整,遇到恶劣天气,还得徒步巡井。一次,吴长顺骑车跌倒在路上,车摔坏了。他回到队部后连忙修好,第二天接着巡井。 在采油队,最艰苦的要数维修班工作。当时的维修班仅有一辆破旧不堪的泰山22但没有棚,遇到雨天上井就得被淋。冬天必须戴上狗皮帽子、扎上大围脖,穿上厚厚的羊皮袄和羊皮裤,到了井上,人都成了雪人,手脚经常被冻坏。后来,维修班的车辆从泰山22升级成有车棚的泰山25,再后来,又接连更新了泰山40、雪豹50等,还搭载了电焊机,干起活来越来越得心应手。 20世纪80年代后期,大庆油田较盛行自行车巡井,期间也出现了一批摩托车,是油田为奖励各采油厂稳步上产,为大队、小队干部配备的一批川崎摩托车。深入偏远井站时,骑上摩托车,十分便利。 二十一世纪 电动自行车+“大轱辘”+轿货车 进入2000年,除恶劣天气或近处井需要步行外,大部分巡井工使用电动自行车、“大轱辘”车和轿货车。 近年来,经过二次加密、三次加密及聚驱、三元复合驱等采油技术的实施,井网加密、井距变小,丛式井组、精细开发试验区块多了,大部分员工又回归步行巡井的方式中来。 主要巡井路经过专业维修建设,有油漆的、砂石的,为采油生产提供了便利。有了便利的交通工具,吴长顺每天可巡回检查30口井,效率高,省力气。 维修保障设备的加入也实现了巡井专业化,专业设备极大减轻了巡井、维修、养护的劳动强度。特别是轿货车的出现,让巡井特别是执行抢修任务速度更快。“挂上四驱挡,雨雪天气也不怕路面湿滑了。”吴长顺告诉记者。 [/align] 从驼队到“沙海巨轮” “以前驾驶的日产五十铃,由于车身短,油套管只能斜着装,还不安全。现在的沙漠运输车像一艘巨轮,背上钻机、泥浆泵等还绰绰有余,吨位大、性能好,驾驶起来也顺手。”11月3日,驾驶沙漠运输车前往古城6井的塔里木油田沙漠运输公司司机张军说。 20世纪50年代中期,塔里木第一代找油人在险恶的自然条件下,依靠当时落后的勘探设备,以300峰骆驼为交通工具,进入“死亡之海”,开始了塔里木盆地地质调查,创下人类首次成功穿越“死亡之海”、九进九出塔克拉玛干沙漠的伟大壮举,打破了塔克拉玛干“进去出不来”的神话。1958年10月9日,塔里木盆地的第一个油田——依奇克里克油田诞生了。 随着经济和社会的发展,20世纪80年代,现代化的交通工具东风牌汽车应运而生。相比古老的驼队运输,东风汽车从速度和运量上,都是一次大的飞跃。东风141型汽车被称为“草上飞”。 迷路、陷车在沙漠中时有发生。当时的沙漠运输二队司机刘成海说,他第一次驾驶“草上飞”穿越塔克拉玛干沙漠是1989年10月,从生活点——罗卜庄往塔中1号井运送生活物资。途中遭遇沙尘暴天气,连续刮了五天五夜的狂风,等到达井场时,井队队员的储备粮食都吃光了。这一年10月19日,塔中1井获得高产,成为塔中油田的功勋井。 到了20世纪90年代,随着塔中油田、哈得油田的发现,为满足当时的勘探开发物资运输需求,“老母鸡”戴姆和“长鼻子”肯沃斯等速度快、马力大的运输车辆悉数登场。“长鼻子”肯沃斯在沙漠中虽然跑得快、动力足,可由于“鼻子长”,妨碍到驾驶员的视线,被后来的“齐头”逐渐取代。再到后来,根据遮阳板颜色区分的“红头”“黑头”“白头”等大型运输车辆开始在沙漠运输中扮演重要角色。 塔里木油田沙漠运输公司员工李荣回忆说,一天,她碰见一位出车归来的驾驶员,正提着一包卫生纸往垃圾箱走,透过塑料袋,看到卫生纸上沾满血迹。一再追问后,这名驾驶员才说由于坐垫不透气,长时间流汗,自己屁股潮湿燥烂都化脓了。垫上厚厚的卫生纸是为了减轻疼痛。 1995年没有沙漠公路前, 沙漠中就是搓板路,驾驶员称其为“三跳路”,即车在路上跳、人在车里跳、心在肚里跳。一口井的设备物资从盆地北缘库尔勒出发,单程就要七八天才能抵达沙漠腹地。 随着大马力、大吨位、高速度的现代交通工具的出现,加上沙漠公路建成,同样是一口井的设备物资,早上从库尔勒出发,晚饭时就能抵达塔中油田。交通运输瓶颈的突破,让沙漠腹地的石油勘探从过去只能开展“游击战”和“战略侦察”转入了“阵地战”,一个个油气田崛起于沙漠公路周边。1994年,塔里木油田生产原油不到200万吨,1996年升至310.57万吨,到2015年油气产量当量接近2500万吨,昔日的“死亡之海”变成了“油气之海”。(记者 高向东 通讯员 李波) 坐大马车创业 吉林油田建设公司是油田开发过程中地面产能建设的先锋,每当有新的开发区块,必定是建设工人打头阵,在没有人烟的荒原上建起厂站、接通电力。 从业40余年的老焊工李玉福,经历了土法上马、因陋就简“没有条件创造条件也要上”的大开发年代,以及吉林油田上产转折、飞跃前进、改革攻坚一系列发展时期。李玉福去前线施工乘坐的车辆也从马车、板车、大篷车,变成了现在的专业工程汽车。 李玉福回忆说,20世纪70年代中期,物资仍然极度匮乏,送他们去前线施工的专业交通工具仍同父亲创业初期乘坐的一样是马车。马在当时是生产工具,那时吉林油田建设公司有一支专业的马车队,配有专业车夫。调度接到生产任务后,调派马车将李玉福等电焊工、水铆工等施工人员,还有氧气瓶、乙炔瓶等施工设备一起拉运到施工地点。 那时的焊机有500公斤重,马车夫将马车卸下,使之一头着地,形成坡度,车上铺一块铁板以便于拖拽。4个工人全凭人力将焊机拖拽到马车上。其他设备设施装完后,李玉福等人也一起乘坐这辆马车奔赴前线。 那时,他们每天都会早早起来,六七点钟就完成装车工作,因为近的生产现场需要1个多小时车程,远的甚至要两三个小时,只能用早起来保证生产时间。 夏天,车上无遮挡,他们只能把工作服搭到头上略微遮挡一下烈日。最难熬的是冬季,坐在车上寒风凛冽,一会儿工夫衣服就被吹透,冷得实在受不了,李玉福等人就跟在马车后面跑。 即便这样,李玉福和同事们还是拿下了扶余区块一、二、三厂的产能建设任务,打赢一场场漂亮仗。(记者 王珊珊 特约记者 于洪亮) 石油人的通勤车

油矿解放后,玉门油矿快速发展,“道奇”“嘎斯”大卡车是油矿工人上下班的主要交通工具。为更方便石油工人上下班,油矿开始修建公路。1957年,玉门油矿的马路全面铺好。 油田新闻中心已退休的老记者回忆,在那个年代,汽车是奢侈品。除了一线工人以外,其他人很少能用上车。记者要去一线采访只能坐骡子车或者马车。但是一到中午,骡子或者马就要吃东西,要不就不走了。 到了上世纪七八十年代,油矿的上下班通勤车换成了解放牌和东风牌大卡车。员工上班途中尘土飞扬,崭新的工服到了岗位就已经一身土。 上世纪90年代初,油田先后购置了大量的兰驼牌大客车。到1993年年底,油田一线员工上下班站在大卡车车斗里风吹日晒的历史终于结束了。 随后,油田又把员工通勤车更换成广州和黄海牌客车,并铺设山区道路。目前,玉门油田各采油厂之间的道路均实现了公路出行。(记者 周蕊) 口述历史 行程可绕地球赤道70多圈 钟森青,1978年转业到青海油田,成为一名运输司机。在参加油田建设的20多年里,驾车行驶280多万公里,可绕地球赤道70多圈。 柴达木盆地石油勘探初期,地质勘探队的主要交通工具是骆驼。勘探驼队从敦煌出发,需要近一个月的时间才能到柴达木盆地西部的花土沟地区。随着1955年到1958年石油大会战的展开,在全国人民支援下,柴达木出现了4个轮子的汽车。当时,汽车品牌五花八门,戏称“八国联军”。 我于1978年4月从部队转业来到青海油田运输处,接的第一辆车是国产黄河卡车。国产车有着严重的“高原反应”,油耗大、没力量、跑得慢。当时盆地路况非常差,都是简易公路、搓板路,一天跑下来车都要散架了。更可怕的是,开几百公里都没有人烟,随时都会发生陷车、迷路、无救援的情况。 1980年,我开上了进口的五十铃卡车。对于这部车我投入了很多心血。有了好车,我的干劲也更足了,运输任务重,几个月不回家都是常事。家里所有事情都交给妻子,惹得妻子经常抱怨“车才是你媳妇”。 这辆车跟着我立下汗马功劳,生产的原油需要用油罐车从花土沟拉到柳园装火车,单趟700多公里,我每天跑个来回。 1984年至1985年,青海油田支援西藏建设,在西藏羊八井地区打地热井。这期间,我又带领进口的奔驰重卡车队,保障施工物资。1984年7月,由60多辆大型车满载600多吨井队物资,浩浩荡荡地从冷湖起程,向西藏羊八井地区进发。时任西藏自治区副主席江措同志称赞说:“雨季是青藏线行车的‘禁期’,你们的大型车队在这个时候冲过了世界屋脊,真是奇迹。” 在退休的前几年,我又开上了国产的康明斯。在我20多年的工作生涯中,我前后更换了3辆车,安全行驶超过280万公里。(钟森青 口述 王得刚 采访) |

一共有 0 条评论